235.01

235.01

【分野】スピントロニクス

【タイトル】新しい二次元層状物質マキシンを下地層とする垂直磁化記録デバイスで無磁場電流反転を実証

【出典】

P. Kumar, Y. Miura, Y. Kotani, A. Sumiyoshiya, T. Nakamura, G. K. Shukla, and S. Isogami, “Unconventional Spin–Orbit Torques by 2D Multilayered MXenes for Future Nonvolatile Magnetic Memories”, Small 21, 2500626 (2025).

https://doi.org/10.1002/smll.202500626(open access)

【概要】

物質・材料研究機構(NIMS)、一般社団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)、および東北大学の共同研究により、ポストグラフェンとして注目を集める新しい二次元層状物質「マキシン(MXene)」を活用し、無磁場での面内電流誘起磁化反転が可能なCo/Pt垂直磁化多層膜との接合構造が開発された。本研究成果により、スピン流型不揮発性磁気メモリ(SOT-MRAM)の高集積化と省エネルギー動作の両立を持続可能な材料設計で実現する道を拓かれた。この成果は、2025年5月15日付で国際学術誌 Small に掲載された。

【本文】

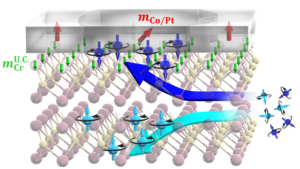

従来のグラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイドなどの二次元物質は、多彩な物性に加え、原子層レベルで平坦な界面を形成できるという特長から、スピントロニクス分野でも注目されている。これらの材料をスピンチャネル下地層として用いたスピン軌道トルク(SOT)デバイスでは、既に垂直磁化の無磁場反転が報告されているが、作製プロセスに関する課題が残されていた。また、面内結晶構造の対称性に対する電流方向でその効率が決定される、物理的に避けられない制約のため、実用化へ近づけるには工夫が必要であった。NIMS磯上慎二博士らの研究グループは、ポストグラフェンとして知られるマキシン(MXene)相、Mn+1XnTx(n = 1, 2, 3、x = 任意。M = 遷移金属、X = 炭素または窒素、T = フッ素,酸素などの終端元素)、の中でも窒化クロム(Cr2N)マキシンと垂直磁化Co/Pt多層膜との接合膜を、窒素反応性スパッタリング法で作製する技術を確立した。この接合構造により、従来のW/CoFeB面内磁化型SOTデバイスに匹敵するパルス電流密度で、無磁場磁化反転が可能であることを実証した。さらに、面内結晶対称性による印加電流方向の制約を受けない、約650℃までCr2Nが熱分解しない、資源量の豊富な元素から構成されており持続可能性が高い、など実用上の優位性を有することも確認された。ナノテラスBL14UでXMCD実験を行ったところ、Co層と接する界面のCr原子層にCo磁化と反平行の非補償スピンが生じる結果が得られ、これが従来の二次元物質SOTデバイスの無磁場磁化反転特性と異なる結果を与えた物理的要因のひとつであることが明らかとなった(図1)。今後、本研究の成果をもとに、種々のマキシン安定相の探索、より実用に近い積層材料・構造への適用を進め、高集積化、省エネルギー化に有望なSOTデバイスの開発を目指す。

文責:宮町俊生

【図1】本研究で開発されたCr2Nマキシン膜/Co/Pt膜から成るSOT接合構造と、無磁場での電流反転を可能とする概念図。mco/PtはCo/Pt垂直磁化多層膜の磁化、\(m_{Cr}^{U.C.}\)はCoとの接合界面で誘導されたCr2Nの非補償スピンを示す。